155) La batalla por la descarbonización del sector marítimo

En la entrada del último análisis os indique que estaba nominado al premio nacional sobre EL MEJOR DIVULGADOR DE ENERGÍA organizado por el Periódico de la Energía. Desgraciadamente no he llegado a la final, aunque agradezco profundamente a los que me habéis votado y los que me leéis, que hoy alcanzamos la cifra de 155 artículos en el canal. Seguiremos trabajando para el año que viene optar por llegar a la final. Eso si, no me podréis negar que tengo un buen ojo, en el último análisis os indique lo siguiente “El nivel es altísimo con profesionales destacadísimos como Joaquín Coronado, Javier Revuelta, Alfredo García o Sergio Fernández entre otros.”. Pues 3 de esos 4 están en la final, siendo una sorpresa que Javier Revuelta no haya llegado, siendo Lars Hoffmann quien ocupa su lugar. Mi favorito para llevarse el premio, en La Noche de la Energía el 9 de Julio en Madrid, es Joaquín Coronado. Dicho queda.

Ahora si, entramos en materia, concretamente, en materia energética del sector marítimo que ha permitido que la globalización haya alcanzado el nivel actual. ¿Qué combustible se alzará como el caballo ganador? ¿Seguirán dominando los combustibles fósiles? ¿Lograrán los biocombustibles desempeñar un papel relevante? ¿Serán los sintéticos producidos con hidrógeno lo suficientemente competitivos como para liderar el cambio?

El transporte marítimo, uno de los principales motores de la economía mundial, es responsable de aproximadamente el 90% del comercio de internacional y del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Actualmente, se encuentra inmerso en una carrera hacia la descarbonización. Con una flota mercante internacional de unos 100.000 buques, este sector abastece al mundo entero de materias primas, alimentos y mercancías: 12.300 millones de toneladas en 2023.

Impulsado principalmente por la presión regulatoria, este importante sector comienza a mostrar signos de transición hacia soluciones de bajas emisiones. Todo indica que la demanda actual de los combustibles marinos fósiles – como el Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO 0,5%S) o el Marine Gas Oil (MGO 0,1%S) –, así como la de biodiésel, disminuirá progresivamente en favor de tres combustibles alternativos: metano, metanol y amoniaco.

El metano, consumido normalmente como Gas Natural Licuado (GNL) en grandes buques, es una tecnología madura y más limpia comparada con los diéseles tradicionales. Su uso permite eliminar prácticamente todas las emisiones de partículas y óxido de azufre, además de reducir los óxidos de nitrógeno y las emisiones de GEI. No obstante, debe prestarse atención al methane slip, es decir, la liberación de metano no quemado a la atmósfera, ya que este gas tiene un alto efecto invernadero. Su versión biológica, el biometano licuado (bioGNL), está ganando popularidad gracias a su potencial de reducción de emisiones, pudiendo generar emisiones negativas si se utilizan purines en su producción. Su versión sintética (e-GNL), producida a partir de hidrógeno y CO2 capturado, aún es tecnológicamente inmadura y costosa, pero podría desempeñar un papel relevante en el largo plazo.

El metanol (MeOH) podría desempeñar un papel clave, tanto en su versión biológica como sintética. Aunque su infraestructura está menos extendida que la del GNL, su uso como combustible está tecnológicamente probado y es posible adaptar motores diésel existentes para su consumo (retrofitting).

El amoniaco (NH3) sintético está ganando protagonismo, aunque, debido a su elevada toxicidad, probablemente quede limitado a aplicaciones específicas, como buques portacontenedores. Además, tanto su uso como combustible como su infraestructura de repostaje (bunkering) se encuentra en una fase de desarrollo menos avanzada que las de los anteriores.

Sin embargo, conocer las ventajas y limitaciones de los combustibles alternativos no es suficiente para anticipar el papel que desempeñarán en el transporte marítimo.

El primer paso consiste en analizar la disponibilidad de buques capaces de consumirlos, ya que serán ellos los que impulsen su demanda. Para ello, resulta útil observar tanto el número de buques actualmente en operación como aquellos encargados por las navieras a nivel global, lo que se conoce como order book. Aunque las distintas noticas públicas sobre pedidos permiten realizar una estimación y ofrecer cierta visibilidad sobre lo que está por venir.

El GNL domina actualmente como la principal tecnología alternativa, tanto en número de buques operativos (unos 700, sin contar los 800 metaneros dedicados al transporte de GNL), como en el order book, con aproximadamente 500 buques bajo pedido.

El metanol, aunque con una flota operativa mucho menor (alrededor de 50 buques), cuenta ya con unos 300 pedidos y está ganando popularidad rápidamente.

El amoniaco avanza más lentamente debido a la menor madurez tecnológica, con apenas unos 30 buques encargados.

Ejemplos de estos pedidos se encuentran en las principales navieras mercantiles del mundo, especialmente en sus buques portacontenedores:

- La suiza MSC planea ampliar su flota en un 25%, con 125 nuevos buques propulsados por GNL, con capacidades de entre 8.000 y 22.000TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, la medida estándar de capacidad en contenedores).

- La danesa Maersk, pionera en el uso regular de metanol como combustible, busca aumentar su flota en un 20%, con alrededor de 50 buques encargados, de entre 9.000 y 17.000TEU, aproximadamente la mitad propulsados por GNL y la otra mitad por metanol.

- La francesa CMA CGM tiene cerca de 100 buques en cartera para ampliar su capacidad en un 30%, destacándose como la naviera con mayor número de pedidos con propulsión a metanol.

Entre estos pedidos destaca la creciente tendencia a incorporar motores de combustible dual. Estos buques, capaces de operar con GNL o con metanol, mantienen la posibilidad de consumir combustibles tradicionales como el VLSFO.

Esta estrategia responde a la necesidad de las navieras de flexibilidad operativa al largo plazo, dado que la vida útil media de estos buques oscila entre los 20 y los 30 años. En el corto plazo, la incertidumbre sobre el precio y la disponibilidad de los combustibles alternativos es considerable, mientras que, a largo plazo, las soluciones tradicionales difícilmente cumplirán con las exigencias regulatorias en materia de emisiones.

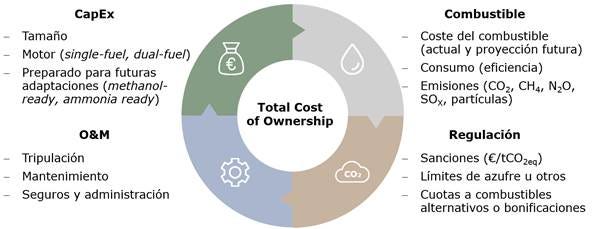

El cambio de tendencia hacia la compra de buques propulsados por combustibles alternativos se debe a su esperada competitividad económica frente a las crecientes exigencias regulatorias. Cuando una naviera decide adquirir un nuevo buque, suele realizar un análisis del Coste Total de Propiedad (Total Cost of Ownership, TCO). Esta metodología evalúa todos los costes asociados a lo largo de la vida útil del buque, desde adquisición hasta la operación y mantenimiento.

El TCO no solo contempla el CapEx, los costes de operación y mantenimiento (O&M) y el coste del combustible, sino también el impacto de las regulaciones – vigentes y futuras – y sus posibles sanciones o incentivos asociados al uso de determinados.

Junto con la disponibilidad esperada tanto de infraestructura de bunkering y de suministro de combustible, el TCO permite a las navieras optar por la alternativa más coste-eficiente.

La regulación tiene cada vez más peso en el análisis del TCO.

En el sector marítimo, las normas pueden tener carácter global, como las marcadas por la Organización Marítima Internacional (IMO), ámbito europeo como las establecidas por la Comisión Europea, o incluso aplicarse a nivel regional.

A nivel global, destaca que el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la IMO propuso el pasado 11 de abril un mecanismo internacional de precios para las emisiones de GEI. Esta medida deberá ser ratificada en la próxima sesión del MEPC en octubre de 2025.

A partir de 2028, los buques de más de 5.000 toneladas brutas (gross tonnage, GT) - responsables del 85% de las emisiones del sector - estarán sujetos a tasas de entre 100 y 380 USD por tonelada de CO2eq emitida por encima de un umbral establecido.

Respecto al umbral, las navieras deberán reducir sus emisiones en un 17% a 2028, 21% a 2030 y 43% a 2035, en comparación con el nivel de 2008 (93.3gCO2eq/MJ). Las emisiones se calcularán siguiendo una metodología del pozo a la estela (Well-to-Wake, WtW), que incluye todas las emisiones asociadas a la producción, transporte y uso del combustible.

Se permite el pooling, es decir, los buques con emisiones por debajo del umbral generan créditos que podrán utilizar para equilibrar sus emisiones por un periodo dos años o vender a terceros.

A nivel europeo, destacan dos normas clave: la inclusión del transporte marítimo en el EU ETS (Sistema de Comercio de Emisiones) y el Reglamento FuelEU Maritime.

La inclusión en el EU ETS, en vigor desde el 1 de enero de 2024, obliga a los buques de más de 5.000GT a adquirir derechos de emisión por sus operaciones en puertos del Espacio Económico Europeo. Su implantación es progresiva: 40% de las emisiones en 2024, 70% en 2025 y 100% en 2026.

El Reglamento FuelEU Maritime, en vigor desde 2025, busca incentivar el uso de combustibles con bajas emisiones.

Al igual que el de la OMI, este régimen aplica exclusivamente a buques de más de 5.000GT. Específicamente, cubre el 100% de la energía consumida en los viajes entre puertos de Estados miembro, y al 50% en los viajes que solo comienzan o terminan en uno de estos puertos.

Las emisiones se deben calcular también con metodología WtW y se comparan con la referencia de 2020: 91.16 gCO2eq/MJ. En el primer período (2025-2030), deberá alcanzarse una reducción del 2%, incrementándose cada cinco años hasta alcanzar un 80% en 2050.

Para cumplir con los objetivos, las navieras deberán aumentar progresivamente su consumo de combustibles alternativos. En caso de incumplimiento, la sanción será de 2.400 € por tonelada de VLSFOeq, lo que equivale a unos 640 € por tonelada de CO2eq, unas diez veces el precio actual de un derecho de emisión en el EU ETS.

Al igual que en la normativa de la IMO, el pooling está permitido: los buques con emisiones por debajo del umbral generarán créditos para compensar futuros periodos o vender a terceros.

A diferencia de otros sectores como la aviación, donde se imponen cuotas mínimas de uso para ciertos combustibles alternativos, FuelEU Maritime destaca por su enfoque tecnológicamente agnóstico. Es decir, establece una senda de reducción de emisiones sin imponer qué tecnologías o combustibles deben utilizarse, dejando que las navieras escojan las que consideren más eficientes, sin obligar, a priori, a adoptar los combustibles sintéticos o RFNBOs (Combustibles Renovables de Origen No Biológico).

Se indica “a priori” porque la propia regulación establece que en 2031 se evaluará la cuota de uso de los RFNBOs. Si esta es inferior al 1%, se contempla la posibilidad de establecer una cuota del 2% a partir de 2034, junto con un “multiplicador” que permitiría contabilizar su ahorro de emisiones por partida doble.

A nivel regional, merece especial mención que el mar Mediterráneo se ha convertido, desde el pasado 1 de mayo, en una zona de control de emisiones (Emission Control Area, ECA) para los óxidos de azufre (SOx).

El contenido máximo de azufre en el combustible de los buques que operan en esta zona se limita ahora al 0,1% (frente al 0,5% anterior), lo que favorece soluciones como el GNL. Como alternativa, se permite utilizar sistemas de depuración de gases de escape, conocidos como scrubbers.

Una vez comprendidos los elementos que conforman el análisis TCO y el papel de regulación en él, dicho análisis puede utilizarse para explicar las tendencias de compra de buques descritas anteriormente.

A modo ilustrativo, se presenta un análisis TCO simplificado para buques portacontenedores. Se compara su coste de operación anual en los años 2030, 2040 y 2050, según distintos combustibles, con el fin de evaluar cómo cambia la competitividad de cada alternativa a lo largo del tiempo.

Cabe resaltar que se trata de un análisis simplificado, centrado en algunos de los combustibles más comunes. No obstante, es interesante incluir otros como el biometanol, el amoniaco sintético, otros tipos de biodiésel (el utilizado es UCOME B25, mezcla de diésel con un 25% de biodiésel producido con aceite de cocina usado) y diferentes variantes de bioGNL (el considerado tiene un factor de emisión de -20gCO2eq/MJ).

El gráfico muestra rangos de variación del TCO en 2030, 2040 y 2050. El límite inferior corresponde a un escenario con menores costes de combustible y menores sanciones a las emisiones.

El valor de los créditos de FuelEU Maritime está tenido en cuenta en el gráfico mostrado. El uso de combustibles con ahorros de emisiones mayores al umbral otorga créditos, los cuales representan un ingreso adicional y reducen los costes operativos.

El valor de los créditos varía en el tiempo por dos razones: la dinámica de oferta y demanda, y la evolución del umbral de emisiones.

- En cuanto a la oferta y demanda, resulta fundamental analizar cuán ajustado estará el mercado, en función de la necesidad de estos combustibles y su potencial de producción. Así, se proyecta la potencial evolución del precio de estos créditos. Su valor máximo lo marca la sanción establecida: 2,400 € por tonelada de VLSFOeq, pero su valor real tenderá a ser inferior, ya que las navieras tratarán de evitar dicha sanción consumiendo combustibles alternativos. Solo en caso de escasez significativa se alcanzaría ese techo.

- Respecto al umbral de emisiones, su reducción progresiva en el tiempo no solo incrementa las sanciones por el uso de combustibles fósiles, sino que también reduce los ahorros de emisiones de las alternativas más sostenibles y, por tanto, el valor de los créditos.

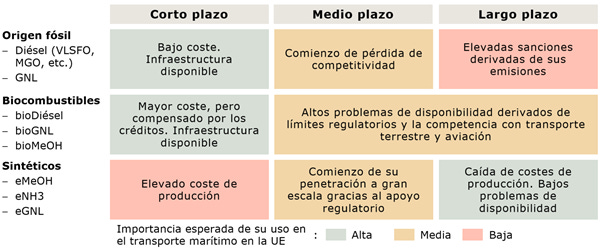

Con todo ello en cuenta, se pueden establecer perspectivas sobre la demanda de combustibles marinos en la UE:

Los combustibles fósiles (diésel y GNL) perderán competitividad en el medio y largo plazo, debido principalmente al aumento de las sanciones y a la reducción progresiva de los costes de los combustibles alternativos.

Los biocombustibles (biodiésel y bioGNL) jugarán un papel crucial en la descarbonización del sector, al ser altamente competitivos: su mayor coste frente a los fósiles se ve compensado por su ahorro de emisiones.

Los combustibles sintéticos (eMeOH y eGNL) presentan barreras de adopción en el corto plazo debido a sus elevados costes. Sin embargo, proyectos altamente competitivos o subvencionados podrían llegar a superarlas. En el largo plazo, su competitividad se prevé en niveles similares.

Adicionalmente, para evaluar las perspectivas de uso de estos combustibles, deben considerarse también su disponibilidad y la posible evolución regulatoria.

- La disponibilidad de los combustibles afecta mayormente a los biocombustibles. FuelEU Maritime impide el uso de biocombustibles derivados de cultivos alimentarios y forrajeros, restringiéndolos a aquellos obtenidos de residuos. Entre estos, los más competitivos, como el UCOME, se enfrentarán al límite del 1.7% impuesto por la Directiva RED II para el transporte nacional, favoreciendo a los biocombustibles avanzados. Además, el transporte marítimo competirá por estos biocombustibles con el transporte terrestre y la aviación.

- Respecto a la evolución regulatoria, destaca la posibilidad mencionada anteriormente de que FuelEU Maritime establezca cuotas obligatorias para el consumo de combustibles sintéticos.

En este contexto, es poco probable que los biocombustibles constituyan la única solución para alcanzar los objetivos de descarbonización del transporte marítimo. Por tanto, los combustibles sintéticos ganarán protagonismo progresivamente.

Es razonable prever que el sector marítimo evolucionará hacia un esquema multicombustible, donde distintas opciones irán variando en popularidad a medida que avanza la regulación, entran en operación nuevos buques, y se desarrolla infraestructura de repostaje.

El eGNL, todavía con baja popularidad, presenta indicios de jugar un papel relevante en el futuro, beneficiándose de la esperada caída de los costes del hidrógeno renovable y del hecho de muchos buques propulsados a GNL que se están entrando actualmente en operación seguirán activos en largo plazo. En este horizonte, el GNL fósil podría ya no ser de ser competitivo debido a las sanciones, y la limitada disponibilidad de bioGNL podría convertir al eGNL en una de las pocas alternativas viables para estos buques.

Los análisis anteriores son fundamentales para proyectar los precios de los combustibles alternativos, especialmente del bioGNL y los combustibles sintéticos. A diferencia del diésel, el biodiésel o el GNL, estos combustibles aún no cuentan con un mercado líquido con referencias de precio consolidadas. Actualmente, sus precios se determinan principalmente mediante contratos bilaterales privados. Por este motivo, resulta clave evaluar la disposición al pago de las navieras por estos combustibles, ya que esta será la base para estimar la posible evolución de sus precios.

Este análisis ha sido realizado por Pablo Cubells, experto en combustibles renovables y consultor senior en AFRY Management Consulting, especializado en due diligences técnicas, de mercado y comerciales en los sectores del hidrógeno y el biometano. AFRY es una empresa europea líder en servicios de ingeniería y consultoría, con más de 20.000 empleados y presencia global. En el ámbito de hidrógeno, AFRY ha llevado a cabo más de 150 estudios de ingeniería, 300 servicios de asesoría y 50 due diligences.